埼玉大学大学院理工学研究科

名誉教授

渋川 雅美 理学博士

化学物質の分離法は、「二相間分配平衡または相と界面との間の吸着平衡を利用する分離」と「単一相において外部から物理的な力(外場(outer field)とも呼ばれる)を印加することによって行なう分離」の二つに大別される。蒸留法、沈殿法、液液抽出法、各種のクロマトグラフィーなどは前者に、また電気泳動法、超遠心法、フィールドフローフラクショネーションなどは後者に属する分離法である。このうち、現在多くの物質分離、特に分取目的の分離に関しては、ほとんどが前者の方法で行われている。

さて、前者の分離法においては、「相」および「界面」が分離場を構成することになる。したがって、「相」や「界面」の構造と物性(特に溶質分子との相互作用)が明らかにされていないと、分離機構を知ることができず、選択した分離法でどの程度の分離が達成できるのか(分離度や分離係数など)を予測することができない。では、「相」と「界面」はどのように定義されているのだろうか。標準化学用語辞典(第2版、日本化学会編、2005年)によると、「相」は「物質系において、物理的および化学的な性質が均一で、他の部分とはっきりした境界で区別される部分」、また「界面」は「気体、液体、固体のうちの二つの相が接するとき、相と相の間にできる境界面」と定義されている。

ここでまず一つの疑問が生じる。すなわち、いったいどれだけの分子が集合すれば「相」を形成していると言えるのかということである。蒸留や液液抽出を考えるとき、分離場となっている「相」は通常目に見えているので(あるいは目に見える大きさなので)、大きさを意識することはあまりない。しかし、クロマトグラフィーではそう簡単ではなくなる。たとえば、固体充填剤を充填したカラムを用いる液体クロマトグラフィー(LC)では、移動相と固定相との間の分子やイオンの分配で分離が説明されるが、固定相はもちろん、場合によっては移動相も頭の中で想像しているだけのことが多く、その大きさを正確にとらえていることは少ない。

「相」を定義するにあたって、化学大辞典(東京化学同人、1989年)ではその大きさについて次のように触れている。「ある熱力学的系のどの部分も同じ物理的・化学的性質をもつ場合、全体を一つの相とよぶ。相は見かけの大きさには無関係であるが分子の単位以下には細分しない。」つまり、相」は分子やイオンの集合体となってはじめて気体、液体、固体という性質を示すのであるから、分子1個では「相」とはよべないわけである。しかし、これは相を形成するのに必要な分子が1個以上であることを述べているだけで、前述の疑問に答えてはいない。分子1個はもちろんであるが、2個や3個集まっても「相」を形成しているとは到底言えないであろうことは想像に難くない。かつて35年以上も前になるが、日本化学会が主催した若手研究者向けの講座があり、それに参加した折に講師の先生(高分子物理の専門家であったと記憶している)に、この疑問をぶつけたことがあったが、先生も明確なお答えはできないと言いながら、Stirlingの公式(解析学や統計力学で学ぶ近似公式)が成り立つくらいの数の分子が集まれば「相」と言ってよいのではないかという研究者が海外にいると教えてくださった。実際にこの式を使ってみるとわかるが、分子数10を少し超える程度でそこそこ近似が成立する。しかし、どの程度まで(たとえば何桁まで)一致すればStirlingの公式が成り立つと言えるのかという問題が次に生じてくる。結局のところ、これも物理化学的に明確な根拠があるわけではないので、すべての系にあてはまる定義を定めることはできないということになるのだろう。

LCを例にとると、それでも移動相は「相」としてイメージできる。カラムに入る前の溶液(移動相)が瓶の中に入っているのを見ているからである。したがって、カラム内に入った後でも、少なくとも充填剤粒子間あるいはモノリスカラムであればマクロ孔内では、移動相は瓶の中に存在しているときと同じ状態を保っていると考えるのは妥当であろう。しかし、どのような固定相がカラム内で構成されているのかをイメージするのは容易ではない。カラムに充填する材料(充填剤)が、カラム内で移動相液体と接した後でも形を変えずにそのまま固定相になるわけではないからである。ここで考えなくてはならないのが充填剤と移動相液体が接することによって生じる「界面」の構造と大きさである。「界面」は上述したように相と相との境界面として定義されるので、その字句通りに理解すれば、「2次元」であり厚さはないことになる。前述の化学大辞典にも、「物質の表面や界面が内部と異なる性質をもつことに注目するならば、それら(およびそこに吸着する分子の集まり)を通常の相と区別して2次元的相と考えることができる。」という記載がある。

「相」には厚さがあるが、「界面」にはないという描像が、「分配」と「吸着」の区別を生み出す。「分配」は溶質分子が2つの相間を移動する現象で、溶質分子はそれぞれの相の中では相を構成する分子に完全に取り囲まれている状態であるのに対して、「吸着」は2相間の界面に一方の相から溶質分子が集まる(正吸着)あるいは界面から遠ざけられる(負吸着)現象であると説明される。したがって、例えば液相中の溶質分子が固体表面(液固界面)に正吸着する場合では、溶質分子は界面にもともと存在していた溶媒分子と置換すると考える。しかし、このように単純化したイメージでは、LCはもちろん、液液抽出でも界面が非常に大きくなる場合(ミクロ液滴を用いる場合など)における分離現象を説明することはできない。

例として、親水性と疎水性の固体が水と接する場合を分けて考えてみよう。固液および液液界面は、特に水試料中の化学物質の分離においては、最も多用される分離場の一つであり、LCや固相抽出(SPE)は、界面を主要な分離場の一つとして用いる分離法の代表例である。水との間に界面をつくり出す分離材料としては、多くの種類のものが使用されている。それらの材料が水と接したとき、その表面がどのような状態になるのかは一義的には決まらない。たとえば、デキストランやポリアクリルアミド、ポリエチレングリコールなどの親水性高分子材料を基材あるいは表面被覆材料として用いたカラム充填剤・固相抽出剤では、水と一部または全部が混和して液相を形成し、これが分離媒体として機能する1-3)。この場合、高分子材料は共有結合によって架橋または固定されているので水相に溶け出すことはなく、固定化された液相として振舞う。ただし、形成した液相は必ずしも水分子とのランダムな混合物ではなく、一定の構造を有していることがある4)。このような場合、固定相として作用する高分子溶液相の厚さは架橋高分子ゲルの場合では水で膨潤したゲル本体の大きさ(LC充填剤の場合は数μm~数十μm)になることもあるので、吸着よりは分配のイメージに近くなる。

一方、疎水性物質の表面に水を置くと丸い水滴となる。これは、水分子どうしが水素結合によって強く引きつけあうことによるが、裏返すと疎水性表面との接触を水分子が嫌うことによるともいえる。したがって、疎水性物質表面に強制的に水を接触させると、より明確な境界面を水相との間に形成することになる。このような系は、逆相LCにおいて最も汎用されるC18結合シリカ(オクタデシルシリル基を表面化学修飾したシリカゲル)を充填したカラムに高圧で水を通液することによってつくり出すことができる(ただし、通常の逆相LCでは純水を移動相として用いることは少なく、メタノールやアセトニトリルを添加した水溶液が使用される)。しかし、疎水性材料表面近傍の水の物性や構造はバルク水とは大きく異なっていることが多くの研究によって示されている。すなわち、界面に接する水分子同士の水素結合あるいは水分子の配向が変化し、疎水性表面においては、水は特異的な構造をとる5, 6)。したがって、疎水性材料と水との間には2次元界面が存在するといえるが、界面近傍の水は、界面から遠く離れた位置にある水とは異なる液相を形成している(ただし、C18結合シリカ表面は一般に平面ではなく、凹凸をもっている)。これを分離の対象である溶質分子から見ると、界面に対して垂直方向に構造が変化する液相水(界面水)が、ある一定の厚さをもって存在していることになり、分子が界面にまで到達しなくても、その領域に入り込むことがマクロの目では吸着とみなされることになる。

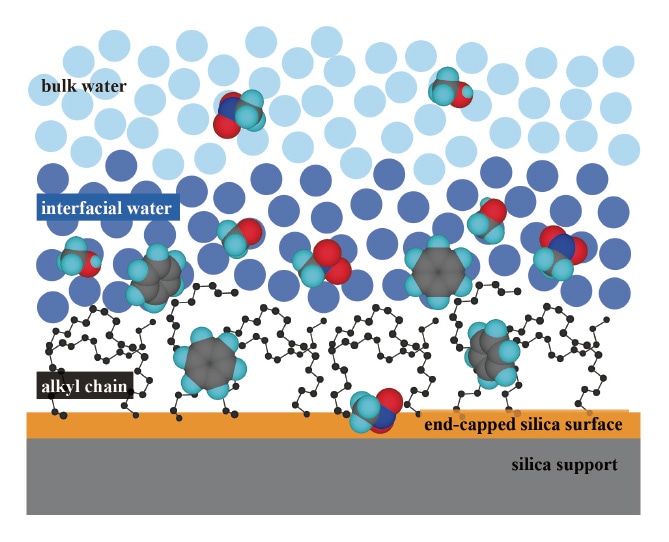

筆者らは、イオンをプローブとしてC18結合シリカと水との界面における界面水の厚さを測定し、約1.3 nmという値を得た5)。これは水分子にして4~5層の厚さに相当するが、この値はイオンや分子が界面水を感じる、あるいは疎水表面を認識する距離を示しているといえる。図1に水とC18結合シリカが接したときの界面近傍におけるメタノール、ニトロメタン、およびベンゼンの分布を界面水の厚さとともに模式的に示す7-10)。興味深いことに、メタノールはバルク水と界面水に主に存在するのに対して、ベンゼンは界面水とアルキル鎖層内に存在することが明らかになった。一方、ニトロメタンはバルク水と界面水に加えてエンドキャップされたシリカ表面にも分布することがわかった。一方、強く水和する無機イオンは界面水に入り込むことができず、いわゆる負吸着とよばれる現象を示す5)。これらの結果は、最近報告された分子動力学計算の結果ともよく一致している11-13)。

図1 水/C18結合シリカ界面における界面水と溶質の分配挙動

このように、2相が接する界面の存在によって、その近傍の「相」の構造が変化すること、および変化する界面近傍の相の厚さは溶媒の種類や混合溶媒の場合はその割合にも依存するが、少なくとも1~数nmあることが明らかになった。筆者らは分子やイオンをプローブとして用いることによって界面計測を行っているが、和周波発生分光法など界面選択的な分光法のほか、原子間力顕微鏡による計測や分子動力学計算による研究も多く報告されており、種々の界面の描像が明らかにされつつある。研究の進展に伴って、「相」と「界面」、およびそれにともなって「分配」と「吸着」の概念も、両者を明確に区別する従来の考え方から変化していくと考えられる。

参考文献